注目論文と研究者のアイデンティティを深掘りする専門型インタビューメディア

【RI:Research Identity】-あなたの研究のアイデンティティはなんですか?-

『脳化する身体』『身体化する脳』

『脳化する身体』『身体化する脳』

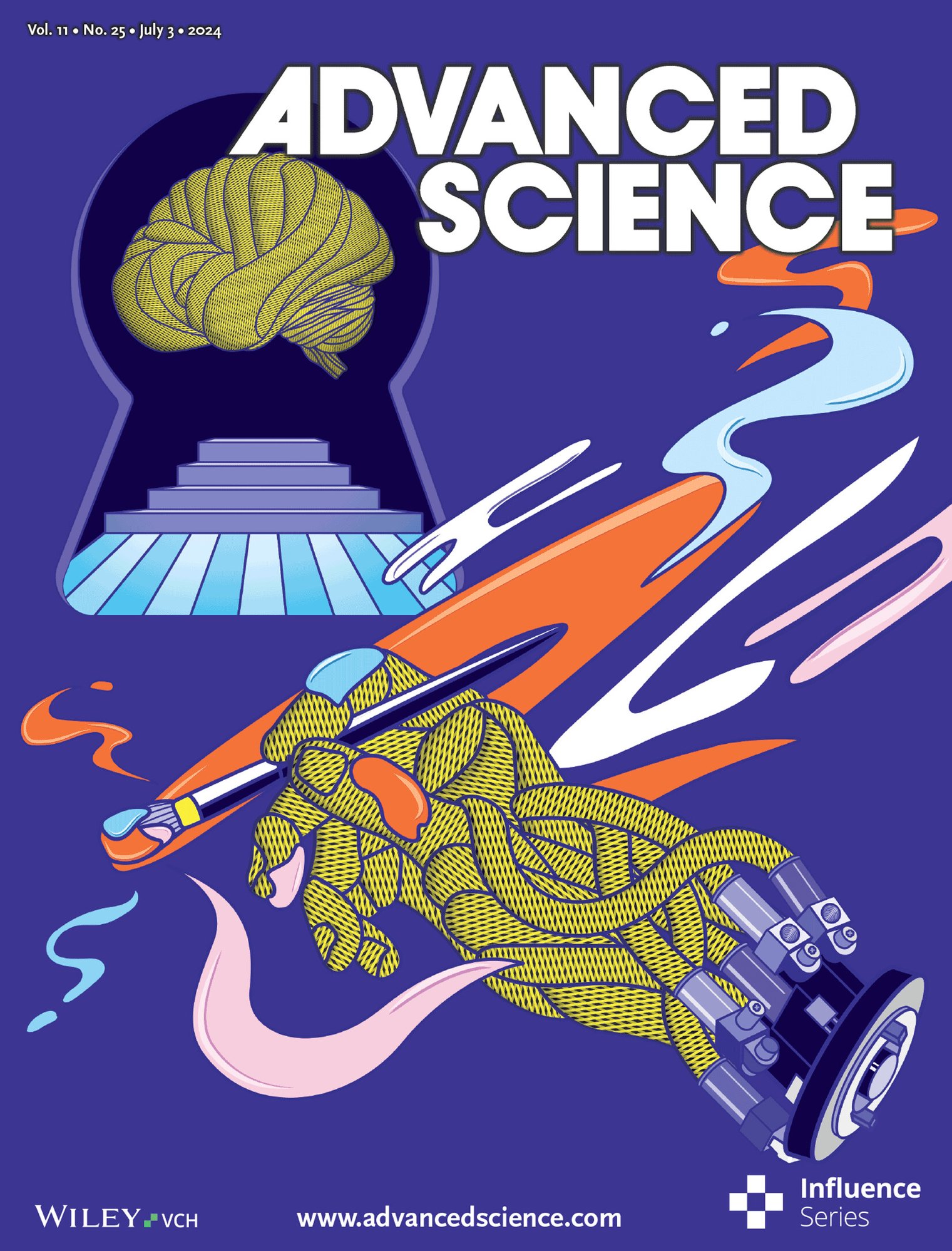

掲載ジャーナル:「Advanced Science」

論文タイトル: "Embedding bifurcations into pneumatic artificial muscle"

DOI:https://doi.org/10.1002/advs.202304402

2024年4月、世界的な科学ジャーナル『Advanced Science』に掲載された論文「Embedding bifurcations into pneumatic artificial muscle」が、物理リザバー計算とソフトロボティクスの融合による新たな情報処理システムの道を切り拓いた。

東京大学の中嶋浩平氏と京都大学の明石望洋氏の師弟コンビは、分岐現象を埋め込んだ空気圧人工筋肉(PAM)のような物理的な素材やシステムがニューラルネットワーク的な特性を持ち、外部制御装置に頼ることなく自律的に情報処理を行い、学習データにない多様な駆動パターンを生み出せることを世界で初めて証明した。

通常のコンピュータ上で動くニューラルネットワークではなく、物理的なシステムそのものが計算機能を持つということ、それは未来のロボティクスとAIにまったく新しい道筋を示すことになるだろう。

当社が担当したこの研究をテーマとしたイラストは『Advanced Science』(Volume 11, Issue 25Jul 2024)のInside Front Coverとして採用された。

研究者紹介

明石望洋(あかしのぞみ)

京都大学 大学院情報学研究科 知能情報学コース 助教

京都大学 大学院情報学研究科 知能情報学コース 助教

研究領域は、身体性認知科学や非線形物理学、機械学習。特に、物理リザバー計算やカオス理論、スピントロニクス、ソフトロボティクス、空気圧人工筋肉といった先端技術に焦点を当て、複雑な力学系や脳型計算の研究に貢献する。民間大手技術企業でサイエンスエンジニアとしての実務経験を経て2023年6月より現職に就任。以降、精力的に研究と教育に取り組む。

中嶋浩平(なかじまこうへい)

東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 知能システム情報学研究室 准教授

東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 知能システム情報学研究室 准教授

物理リザバー計算やソフトロボティクス研究の第一人者。身体性と計算能力の融合に焦点を当て、物理現象を利用した情報処理の可能性を追求する。スピントロニクスや量子コンピュータといった次世代技術を取り入れ、機械学習やAI分野における新たな計算資源を開拓している。特に「物理リザバー計算」を用いた計算手法の開発で多様な分野への応用を推進する。

研究論文のアイデンティティ

逆転の発想から生まれた『自ら考える人工筋肉』

ME:パブリッシュおめでとうございます。この度の論文「Embedding bifurcations into pneumatic artificial muscle」について教えてください。

中嶋先生:この研究の元になるアイデアは、物理リザバー計算という枠組みです。これは、物理現象の中にある非線形性やメモリ特性を利用して計算を行う手法です。ニューラルネットワークのように計算のために作られていなくても、計算に必要な性質があれば、それがコンピュータとして機能するという考え方です。

明石先生:今回の研究は、そのアイデアを空気圧人工筋肉(PAM)に応用しました。この研究の最大の魅力は、PAMが自律的に動作を制御し、外部の計算装置に依存せずに規則正しい動きやカオス的な動きなど様々な動きを生成できるという点です。従来、ソフトマテリアルの制御は非常に難しく、特に人工筋肉のような柔軟な素材では、同じ入力に対してもヒステリシスにより応答が変わってしまいます。この課題を逆手に取り、むしろその複雑な動き自体を計算に利用できるのではないかという視点で研究を進めました。

ME:PAM自らがコンピュータ化するというのは大変インパクトがあります。これまでのロボティクスでは外部のコンピュータが行っていた制御の役割を人工筋肉自体が担えるということでしょうか?

明石先生:その通りです。従来のロボティクスでは、ロボットの動作を計算機が指示し、それに基づいて筋肉や関節が動作していました。しかし、この研究では、PAM自体が複雑な動きを生成し、外部の計算機に頼らずに動作を制御できるようになる可能性を示しています。

中嶋先生:ソフトロボティクスの中では、柔らかい素材を使った制御は非常に難しいとされていますが、その難しさが、実は計算能力として活用できるという点がポイントです。この発想を基に、リザバー計算の理論とソフトロボティクスの技術を融合させることができました。

ME:ソフトロボティクスの制御課題と物理ダイナミクス情報処理技術がどうやって結びついたのか、大変興味深いです。

明石先生:最初はソフトロボティクスにおける人工筋肉の制御が課題でした。柔らかい素材はその適応性が評価されますが、制御する際に生じる非線形な動作やヒステリシスが非常に厄介なんです。その複雑さこそが計算能力として活用できるのではないかという逆転の発想をされたのが中嶋先生です。

中嶋先生:従来のニューラルネットワークの研究から、計算の本質はネットワークの形状に依存するわけではなく、非線形性やメモリ性などの特定の性質があれば十分であることが分かっていました。そことソフトロボットの持つ複雑な非線形ダイナミクスが結びついた。そもそもニューラルネットワークの非線形性やメモリ性が計算に必要な要素であり、それさえ満たせば、形状にこだわる必要がないという点が重要です。ソフトロボットの持つ特性を活かせると気づいた瞬間に、新しい可能性が開けましたね。

明石先生:まさにそこがこの研究の核です。人工筋肉に分岐現象を埋め込むことで、PAM自体が新しいパターンの動作を生成できます。これが将来的にロボットの制御に応用されればロボットの可能性が大きく広がります。

研究への情熱と挑戦。リバイスで実験装置を再設計!!

ME:論文を執筆される中で、特にご苦労された点について教えてください。

明石先生:最も苦労したのは、査読で実験の精度に関する厳しい指摘を受けた時ですね。PAMをカオス的な動きに制御する精度が低いという指摘を受け、実験の改善が求められました。

中嶋先生:そもそも、実験の精度をどのように保つかという点が大きな困難を伴います。物理リザバー計算はニューラルネットワークと違って、素子の数を簡単に増やせませんし、現実世界の様々なノイズの影響も受けてしまいます。その中での制御の精度が低いという指摘は非常に厳しいものでしたが、論文が通るかどうかの大きな分かれ道でした。

ME:一般的に、論文の査読段階で実験設備を一新することはまずないと思いますが…。

明石先生:そうですよね。でも、最終的にはこれまでの1本のPAMを2本に増やして実験を行うことで精度を向上させたんです。結果、制御の精度が大幅に向上し、物理リザバー計算の理論がPAMのような柔らかい素材の制御に応用できると確信した時は本当に嬉しかったですね。この分野では、これまで困難とされてきた問題が多かったので、妥協せず、それを乗り越えた達成感は大きかったです。

世界のあらゆる動きがコンピュータになる未来を描く

ME:この研究は今後どのような社会的影響を与えると考えていますか?

中嶋先生:この技術が広く応用されることで、ソフトロボティクスの設計概念が大きく変わると思います。これまでは、ロボットの制御をすべて外部の計算機に頼っていましたが、PAM自体が計算機能を持つことで、エネルギー効率が格段に向上する可能性があります。ロボットの設計プロセスそのものが変わるかもしれません。

明石先生:私は、この技術が計算デバイスの多様化を促進すると期待しています。これまでの計算機は主にコンピュータに限定されていましたが、物理リザバー計算を利用すれば、物理現象自体を計算に利用できるようになります。人工筋肉だけでなく、流体や電磁現象など、さまざまな現象を計算に応用できる未来が見えてきます。

ME:コンピュータのあり方自体が多様化していくということですね。

明石先生:そうです。極論を言えば、世界のあらゆる動きがコンピュータになる未来が見えます。コンピュータが想像を超えた多様な形で存在する未来は、人間の社会にとって非常に革新的だと思いませんか?

ME:実用性が産業応用に限らない成果だと思いますが、実際、我々がこの技術を直接目にするとしたらどういう場面でしょうか?

中嶋先生:工場などで使われるPAMへの応用だけでなく、医療や介護分野での応用可能性も考えられます。ソフトロボティクスの分野では、ヒューマンロボットインタラクションが非常に重要になっています。例えば介護で抱っこしてくれるロボットが硬いロボットだと怖いですよね。アシストスーツや介護ロボットの分野で、硬い素材ではなく柔らかい素材を使うことで安全性が向上します。

ME:今後、この技術がどのように展開していくか楽しみです。

研究者のアイデンティティ

研究との出会い、そして師弟としての出会い

ME:お二人がそれぞれ研究者を志すきっかけとなったエピソードがあればお聞かせください

明石先生:私はもともと数学やコンピューターが好きで、学生時代は情報科学を専攻していました。特にカオス理論との出会いが大きく、大学3年生の時に先輩に『Fractals and Chaos』 (Paul S. Addison CRC Press 1997)という本を勧められて読んだことが私の研究者としての道を決定づけました。その後、修士課程で中嶋先生に出会い、先生の研究スタイルや物事に対する姿勢に強く影響を受けました。

中嶋先生:私自身も幼少期から数学や物理に興味がありましたが、研究の道を本格的に進むきっかけになったのは、学生時代に出会った恩師の影響が大きいですね。

ME:お二人は師弟関係にあられます。お二人の出会いについてお聞かせください。

中嶋先生:明石さんと共同研究を開始した時はまだ学生でしたが、日々、専門的な研究の議論ができて、とても楽しかったですね。

明石先生:私は実は一度民間企業に就職して社会人として働いていたんです。貴重な経験でしたがやはり研究への情熱を捨てきれず、中嶋先生からの声掛けもあって、再び学究の道に戻りました。博士課程では寝食を忘れて研究に没頭することができて、中嶋先生も4時間でも6時間でも時間を惜しまず議論をしてくれました。あの経験が、自分の研究者としてのアイデンティティを形作っていると感じています。

研究領域の魅力と挑戦する情熱の源泉

ME:お二人が研究を続ける源泉となるものをひとつあげるとしたら何ですか?

明石先生:私が研究を続ける理由の一つは、純粋な好奇心です。物理現象や数理モデルがどのように機能するのか、その解明に挑む過程が何よりも楽しいんです。学生時代、カオス理論に初めて触れた時、その単純な方程式から複雑な現象が生まれることに感銘を受け、もっと深く知りたいという衝動に駆られました。それが今でも私の研究のモチベーションになっています。

中嶋先生:私は、物理的な現象がどのように情報処理に使えるかというテーマに長く取り組んできました。最初は、身体性と計算能力の関係に興味を持って研究を始めましたが、その過程で非線形物理学やソフトロボティクスの魅力に引き込まれました。結局、研究というのは、問いが次々と生まれるところが魅力なんですよね。

My Research Identity

ME:最後にお尋ねします。お二人の研究者としてのアイデンティティとはなんですか?

明石先生:私にとって研究とは面白いことをやり続けることですね。自分にとって面白いことを探し続ける道であり、これはもう生きがいと言っても良い。研究者は、自分が面白い・美しいと感じた対象を題材にして、能力の限りを尽くして知の創生に挑戦することができる。自分は社会人として働いていたことで、自分は研究をやっていないと生きていけない人間なのだということに気づけたのかも知れません。

中嶋先生:やっぱり面白いことをやっていきたいなというのはありますね。みんなが向いてる方向じゃない方向に向かう、それができるのが研究なんですよ。

カバーイラストデザインについて

研究のアイデンティティをビジュアルで具現化する

ME:当社が担当させていただいたカバーイラストデザインについてお聞かせください。

中嶋先生:まず、4つのデザイン案を出していただいたことに驚きました。どのデザイン案も研究者としてインスパイアされるものがありました。選択したデザイン案は脳と身体が融合するというコンセプトが視覚的に見事に表現されている点が気に入っています。

明石先生:最初の打ち合わせで私が『脳化する身体』というアイデアを提案したのですが、少し無茶な要求だったかもしれないと感じていました。でも、結果的にそれが非常にうまく表現されて、研究仲間にも非常に好評です。脳と身体が一体であり別物ではないという私たちの研究のメッセージが、そのままビジュアルで伝わっていると感じます。

ME:デザインを進めていくプロセスで、特に印象に残っている部分はありますか?

明石先生:科学的に誤解を生じさせないようにしながら象徴性をどう出すかという過程ですね。各デザインにデザイン意図が書かれているのですが、デザインの思考方法が面白かったです。鳥獣戯画の和風モチーフなど想像もしなかったアイデアが出てきて驚きました。

中嶋先生:デザイン案が進んでいく中で、研究者としてこちらが考えていなかったような視点がデザインに反映されることで新しい発見がありました。

明石先生:『脳化する身体』や『身体化する脳』というモチーフは私たちの研究を象徴するものであり、それがビジュアルとして具現化されるというのは非常に感動的な経験でした。